若手社員の離職について気になった経験はありませんか?

こうした悩みを持っている方も多いのではないでしょうか。

いつの時代も「新卒の3年以内離職率が3割」という問題が発生しています。

社会的背景や働き方改革が進んでいっても、なぜ「離職率」は一定数あるのかについて今回考えてみたいと思います。

ちなみに私は新卒で入社した会社を2年で転職しています。

また、私自身が転職をしていく後輩を見たりしている中で感じた事がありましたので、それらについて考えてみたいと思います。

Table of Contents

新卒離職率の推移

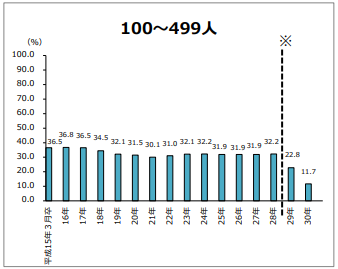

新卒の離職率の推移を調べてみると、以下のようになります。

引用元:厚生労働省HPより https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html

事業所規模「100~499人」で見てみると、平成29年から少なくなっているように見えますが、平成29年3月卒については就職後2年以内、平成30年3月卒については就職後1年以内の離職率を記載しているため、おおよそ30%前後で推移している事がわかります。

先輩達から情報を得たり、国全体が働きやすい環境を作っていけば離職率は下がってきて良いような気がしますが、実際はそうではありません。

ちなみに「大手」と言われる1000人以上の企業の離職率は以下の通りです。

引用元:厚生労働省HPより https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html

人気企業であっても、毎年一定数の離職率となっている事がわかります。

このグラフから考えると、国の制度や企業側の問題ではなく、若手社員側の価値観や考え方にも要因があるのではと私は感じています。

「ポジティブ」な離職と「ネガティブ」な離職

途中で離職する理由も色々とありますが、離職理由には「ポジティブ」なものと「ネガティブ」なものがあります。

「ポジティブ」な内容としては、

◇自分のやりたい事が見つかった

◇他からスカウトされたのでキャリアアップする

といった事が考えられます。

逆に「ネガティブ」な離職というものは、

◇人間関係が上手くいかない

◇仕事で結果が出せずに居づらくなった

などでしょうか。

実際の新卒社員の離職については、ほとんどが「ネガティブ」なものだと思います。

実際に私もそうでした。

日本では「キャリアアップのための転職」という考えがあまりなく、「仕事は長く続けているほうが偉い」という意識が強いです。

同じ仕事を長く続けていられるという事は、確かにとても素晴らしい事でもあると思います。

しかし、色々と理由があって離職する場合であっても、「離職は負け組」というイメージがあるのが日本の現状になります。

では、なぜ「ネガティブ」な離職が発生してしまうのか考えてみたいと思います。

社会に対する勉強不足

これは私も思い返せばそうだったと思うのですが、「学生の社会に対する勉強不足」という点は大きいかと思います。

学校ではあまり「社会の仕組み」という事を勉強せずに就職活動に入ってしまい、とりあえずCMなどで有名な企業を見て回るという活動になってしまう学生は多く存在します。

有名な企業は周りの認知度も高く、採用されれば周りの人達から

と言われることも多いですが、実際に自分と合う仕事かどうかは別です。

私の周りでも仕事のやりがいを感じる間もなく、ただただ仕事の忙しさに追われている友人も沢山見てきました。

自分に合ってない仕事であれば、どんなに有名な企業であっても働く意義は感じられなくなってきてしまいます。

また、昔は高校生でアルバイトをするという事も当たり前でしたが、今は学業をおろそかにしないようにという点から学校側から規制され、高校生のアルバイト経験というものが少なくなっています。

大学などでアルバイトを経験する人も多いですが、「全くアルバイトなどを経験せずに社会に出る」という学生も過去に比べると増えている気がします。

仕事という組織は学校生活とは違ったコミュニケーションが必要となります。

「社会経験」があまりなく、実際に社会に出た時にイメージとのギャップを感じてしまう人も多いです。

そういった「社会に対する勉強不足」が離職の要因となってしまう可能性は高いです。

「何が嫌か?」を理解していない

学生に多い意見として

「自分は何がしたいかまだわかりません」

という事を良く聞きます。

やりたい事が多くて迷っているのであればそれは良いのですが、実際は「何も思い浮かばない」というのが現状です。

そうなってしまう理由の一つに「自分は何が嫌いか?」という事を理解していないという事があると思います

これだけインターネットが発達していますので、色々な情報をすぐ手に入れる事が出来るのですが、その反面「実際に経験する」ということが少ない事が多いです。

調べたことで満足して、自分で経験することが減っているのです。

人間は「実際に経験した事」がとても重要になってきます。

たとえそれが「自分に合ってなかった」としても、それを知ることが出来た事自体がとても素晴らしい事です。

そうした「失敗」という経験がないので、「これは自分は嫌いだから違う」といった消去法の選択肢ができなくなってしまいます。

「適性テスト」といった方法もありますが、最後は「自分の中に感じるもの」という事が重要です。

ちなみに採用の世界では卒業3年以内の「第二新卒」という人達はとても需要があります。

一度新卒で入社した企業を離職した事によって、「自分はこれは合わない」と感じているものが多い事からか、第二新卒で入社して活躍される割合がとても高いです。

「失敗」を経験することで、自分を知ることが出来るのです。

どうしても合わない事もある

就職した企業が「どうしても合わない」という事は十分あると思います。

「3年はとりあえず頑張れ」という意見も結構ありますが、私はどうしても無理だと思ったのならば、気持ちを切り替えて新しいスタートを切る事も重要だと思います。

「3年は頑張る」という方法を取って得られるものがあるのならば良いですが、ただ苦しみながら時間を過ごすのであれば本人も企業側も無駄な時間だと思います。

社会人生活は長いので、「自分の決断が正しかったか」が分かるのは60歳以降のリタイアした時に振り返った瞬間です。

自分がつぶされてしまうぐらいならば、「負け」と言われようが一歩引いてみる方法もあります。

私は「一度失敗してもやり直せる」と思っていますので、周りにどういわれようとも「自分がどうしたいか」を考えてみましょう。

離職率が減らない理由のまとめ

今回はなぜ離職が発生するのかについて、私の経験も思い出しながら考えてみました。

「離職」という行動が必ずしも悪い事ではありません。

「離職率」と聞くと、マイナスなイメージがあるかと思いますが、「若者が苦しみながら頑張っている数値」という考えも出来るのではないでしょうか。

いつの時代にも「悩む若者」は出てくると思います。

そんな時に、ちょっとだけ社会の先輩としてアドバイス出来たら素敵な社会人ですね。

-

-

後輩や同僚が「仕事を辞める」という相談をしてきたら

続きを見る